「九頭竜湖の桜開花具合はどうなん?」と、長男が尋ねた。

早速ネット検索開始

開花情報 4月25日 満開:ほぼ100%の花が開花している状態っと、でている。

九頭竜川の源流にあたる九頭竜湖には、「九頭竜万本さくら会」によってサクラが植樹されています。この遅咲きのサクラが湖畔に美しく映る頃、県下で最も遅い春を告げます。っとも載っている。

「ほな、いよいよ決行やなぁ」「OK 出発は何時?」「そうやなぁ3時起床、30分後には出発したい、高速に4:00までに入ったら割引が有んねんわ」「ほんなら、今夜のうちにおにぎり作っとこ」

![]()

湖面は鏡のようにキレイかった、少し雨模様、

遠くの山はもやっていた、それがまたキレイかった。

![]()

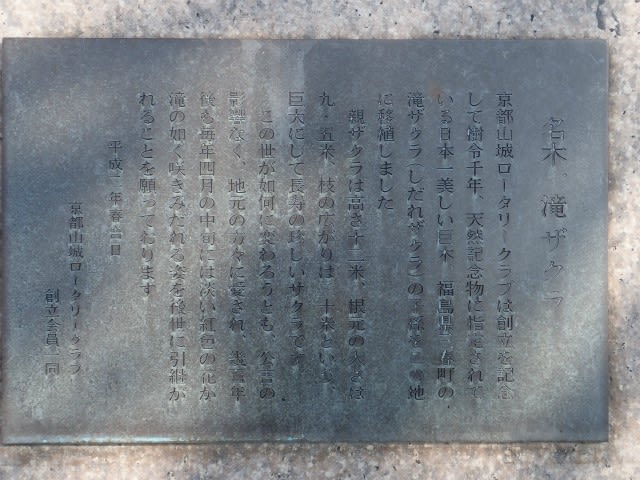

五木ひろしさん♪九頭竜川♪の歌碑がありました。

![]()

![]()

向うの赤い橋に何やら動くものが見える

「お猿さんやわ、ホラホラ」

![]()

慰霊塔がある

![]()

![]()

1973年に九頭竜ダムができたのですが、そのあとでその付近で自殺や交通事故が多発したために慰霊碑が作られたらしいですよ。

![]()

九頭竜ダム

![]()

越前大野市に移動

ここはお蕎麦処のようで、そば作り見学、そば道場(そば打ち体験)、美味しいそば処等、また名水が湧いてる「お清水(おしょうず)」など。

マップを参考に散策開始、

![]()

![]()

わんちゃん的には「湧水スポット」が興味アリ。

![]()

![]()

![]()

![]()

造り酒屋が醸造用にくみ上げている地下水で、

これを水場で飲めるようにしています。

![]()

![]()

町並みは東西南北が碁盤の目のようになっていて

散策するにはわかりやすかった。

ちょうど長男は

「結ステーション」 駐車場で車中仮眠。

七間朝市通り

![]()

わんちゃん的には街角マップを参考に1時間半ぐらい湧水スポットを訪れて後に「大野城に行ってみいひん?」と、提案。

神社(柳迺社:やなぎのやしろ)の左横から大野城への登り口があります。

![]()

阿

![]()

吽

![]()

![]()

参道の正面にある拝殿です。

祭神は、土井利忠公です。

![]()

1882年に大野藩旧藩士たちが第7代大野藩主・土井利忠公をまつるため創建、1911年に現在地に移転しています。

お馬屋池

![]()

大野城の堀の一部が残ったもので、江戸時代に馬場と厩舎があり馬の飲用水や身体を洗うのに使われていたことから名付けられています。

「天空の越前大野城」っというポスターが目に留まったんです

こちら

4月末頃、前日に雨が降った、条件ピッタリ・・・

なのに、時間的に全然無関係やった・・・

![]()

標高249mの亀山に築かれた平山城と言えども、かなりきつかった。

それだけ、眺めは最高だった。

![]()

天守閣から遠くを眺めた時、濃いピンクの絨毯が?

![]()

「シバザクラですよ」っと教えていただいた、田んぼや畑の畦道など濃いピンク色になっていた、キレイかった。

大野丸の説明版がありました。

![]()

大野丸(おおのまる)は、江戸時代末期の安政年間に、大野藩が樺太開拓用に建造した西洋式帆船。日本の国産洋式帆船として初期の例のひとつで、幕府建造の「箱館丸」などと同型である。交易に使用されたが、座礁事故で沈没した。

大野市のマンホール

![]()

大野市章の中に市の魚「イトヨ」が描かれた大野市のマンホールです。 大野市は国天然記念物「イトヨ」の生息地があります。 湧水が豊富で名水百選に選ばれた「御清水」もあり名水の町です。

大野市の外溝蓋のカラー版。

![]()

七間朝市、大野城、市の花「コブシ」が描かれています。

朝市の立つ七間通りにあります。

「ランチは何処で?」「もう決めてる、福井市のヨーロッパ軒やねん」「洋食屋さんみたいやね」

ヨーロッパ軒

![]()

わんちゃん的には「ご飯とか少なめがイイんですけど」「それならこちらがオススメですよ」っとメニューで案内「レディースランチ」

![]()

なるほど、ピッタリの量でした、ソースをカツに直接かけるんじゃなくって、カツにはなんとなく、お味が染みてる、ご飯にちょっと甘めのソースがまぶしてある、美味しかった。

壁際を見るとサイン色紙が貼ってある、さだまさしさんがある葉加瀬太郎さんもある

![]()

帰りの北陸自動車道で事故があり不通区間があったため途中で降ろされた「いつも高速からチラッと見えてたトンネル行ってみたいねん。旧北陸本線で汽車が通ってたトンネルで、トンネルの入り口で交互信号(片側交互通行)になってる、いっぺん通ってみたかった」

![]()

![]()

![]()

トンネルの入り口を見て汽車が通ってたというのに小さなトンネルやったんや、としみじみ思った。

柳ケ瀬隧道

明治17年完成当時、日本最長(1352m) 黎明期の技術進歩に大きく貢献し、今も使用中では2番目に古いトンネルで現在は道路トンネルとして活躍中です。当時、神戸 東京間の鉄道が部分開通している中、北陸米を大阪の市場にするためが主目的に、敦賀線(敦賀~長浜)が建設されました。それまでの北陸米の運搬は舟運(和船)のみで、敦賀・新潟がその港です。航路は主に「新潟・敦賀~下関経由~大阪」「敦賀(金ヶ崎)~琵琶湖~淀川水運」のみで、90日~半年の所要日数が3日に短縮されました。1世紀以上もこの地で「現役」として活躍してきました。北陸本線、柳ヶ瀬線、バス路線、そして県道。4代にわたってこの道を支え続けた隧道。

「高速で降ろされて幸いというか・・・」と、長男は喜んでいた。

「さて、帰りはどのルートで帰ろかな、今の時間帯やったらあそこは混むやろし、ここも怪しいなぁ」とか言いながら割とスムースにウチに帰り着いた。

「ご苦労さんやったね」